近年、日本から中国への渡航がぐっと身近になったことをご存じでしょうか。コロナ禍で一時的に観光ビザの取得が必須となり、渡航のハードルが高まっていた時期もありましたが、2024年11月以降はそのビザ要件が緩和され、手続きの手間が省けたことで、中国は日本人にとってより魅力的な観光地の選択肢として再び浮上しています。しかし、実際に中国を訪れてみると、そこで目の当たりにするのは、日本とは大きく異なる「キャッシュレス社会」の現実です。今回は筆者が実際に渡航して体験したキャッシュレス社会についてお伝えしていきます。進化を続ける中国のデジタル経済の最前線を理解し、スマートな旅を実現しましょう。

中国のキャッシュレス比率

中国におけるキャッシュレス決済の普及は目覚ましく、その比率は短期間で飛躍的に上昇しました。2015年にはキャッシュレス決済比率が約60%と推計されていましたが、2020年にはその比率が約83%に達しています。日本の同値は約32.5%なので、中国が群を抜いて高く、すでにキャッシュレス社会へと大きくシフトしていたことを明確に示しています。さらに、中国消費者の間でモバイル決済が最も広く利用されており、取引の約73%を占めています。キャッシュレスのなかでもモバイル決済が主流であることが分かるかと思います。そのモバイル決済ですが、中国ではAlipayとWeChat Payが2大巨頭です。どんな違いや共通点があるかを見ていきます。

Alipayの特徴

Alipayは、Eコマース企業であるアリババグループが提供するサービスです。2004年にオンラインショッピングの安全な決済手段としてスタート。そのルーツから、金融・決済機能に特化したサービスとして進化を遂げています。具体的には、銀行口座との連携はもちろん、資産運用、ローンや保険といった金融商品、さらには個人の信用力を示す「芝麻信用」といった包括的な金融サービスを提供している点が大きな特徴です。このため、Alipayは単なる決済ツールに留まらず、個人の信用情報や資産管理においても重要な役割を担っています。また、公共料金の支払い、航空券や列車の予約・購入、ホテル予約、シェアサイクルや配車アプリとの連携など、日常生活における幅広いサービスとの連携も充実しており、その決済額シェアから見ても広範なユーザー基盤を持つ最大手とされています。

WeChat Payの特徴

WeChat Payは、中国最大のメッセージアプリであるWeChatに組み込まれた決済機能です。メッセージのやり取りから派生したサービスであるため、コミュニケーションと密接に連携している点が特徴です。「紅包」と呼ばれるお年玉のような個人間送金機能があり、友人との割り勘や少額のやり取りに頻繁に利用されています。これは、人々のつながりを重視するWeChatのソーシャル機能に深く根ざした文化と言えます。友人とのチャットは勿論、企業や店舗が提供するミニアプリなどのサービスもあるため、日常のあらゆる活動がWeChatアプリ内で完結。それゆえに決済もその流れの中で自然に行われます。10億人以上がWeChatを利用していると言われており、WeChat Payも極めて多くのユーザーに利用されています。

モバイル決済を実際に使ってみた

今回はAlipayを中心に利用したので、そのレビューをしていこうと思います。図1はAlipayのトップ画面になります。画面上部にある「Scan」は店舗レジなど設置されたQRコードを読み取って、支払ができる機能です。読み取ると金額入力ページが出てくるので、そこに決済額を打ち込むと完了となります。

「Pay/Receive」は自分自身のQRコードを表示して、支払を行ったり、家族や友人からお金を受領したりする機能です。こちらで支払う場合は、金額の入力は不要で、読み取った側から決済額が請求される形式となります。図2は、コンビニエンスストアで買い物を行った際のレジ画面です。画面上に総額が表示されますので、レジ右下のスキャナーに自分のQRコードをかざすと買い物完了です。完了後は自分のアプリ上に決済結果と金額が表示される(図3)ので、決済がしっかり実行されたかを確認できます。

「Transport」は街の電車や地下鉄に乗る際に活用できます。図4のようにQRコードが出てくるので、改札にあるスキャナーにかざすとゲートを通過できます。少々分かりづらいですが、図5の黄色い部分がスキャナーとなります。ゲート通過後は、乗車した駅名が画面に表示されます(図6)。降車する駅の改札を通る際は、図6下部にある青いボタンを押して、再度QRコードを表示します。少し余談ですが、中国の地下鉄では、乗車前にセキュリティがあり、荷物や身体のチェックをされますので、ゆとりを持って駅に着くと良いでしょう。

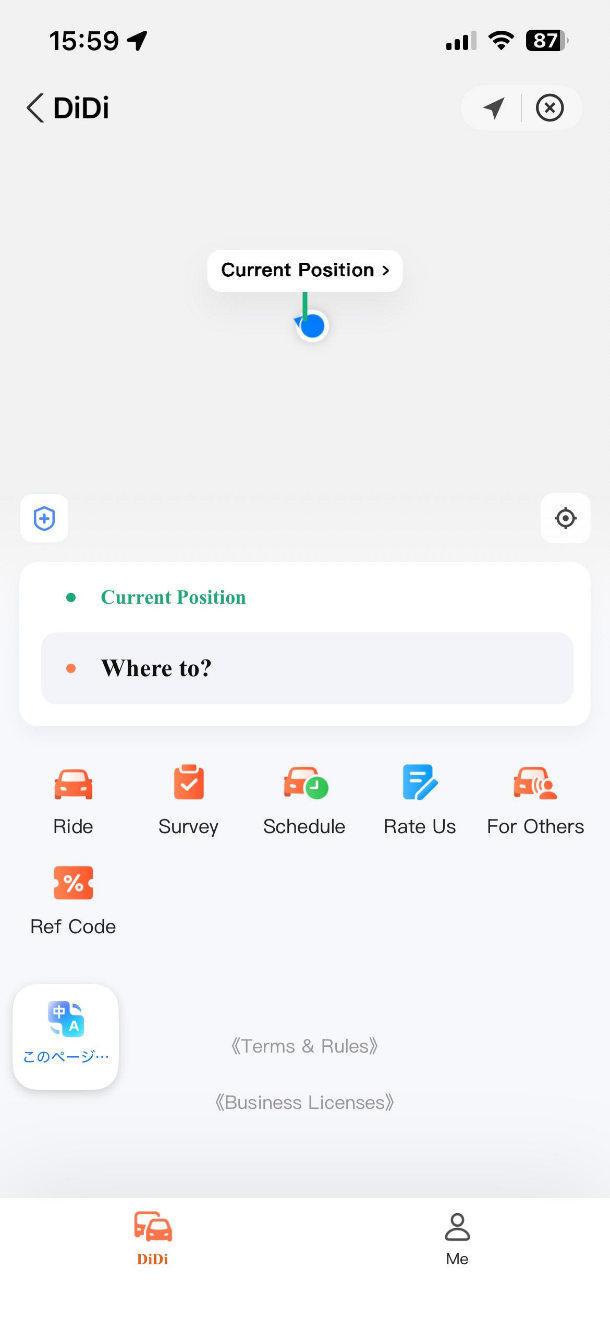

さらに、公共交通機関に留まらず、DiDiという配車アプリでタクシーを呼ぶこともできます(図7)。UberやGrabを使ったことがある方ならイメージができると思いますが、自分の居る位置が自動で検知されるので、目的地を入力すれば配車予約は完了です。空港や繁華街などでは、少し離れた場所が乗車位置として指定されることがあるので、DiDi上の地図をしっかり確認するようにしましょう。

また、Alipayには店舗などが提供するミニアプリが数多く存在します。図8はコーヒーチェーン「luckin coffee」のミニアプリです。アプリ内で最寄りの店舗と商品を選択すると、オーダーが完了しますので、店舗では待つことなくコーヒーを受け取れます(図9)。

補足情報ですが、luckin coffeeやCOTTI COFFEE(図10)といった中国のコーヒーショップチェーンではレジを設けておらず、全てのオーダーをアプリで受け付けています。店内でオーダーすることができませんので、注意が必要です。ただし、店舗スタッフの方が親切で、英語などが伝われば、代わりにオーダーをしてくれることもありました。その際は、スタッフの方のAlipay「Pay/Receive」でQRコードを表示してもらい、こちらが「Scan」を使って読み取り、代金を支払う流れになります。

終わりに

以上のように、中国での生活ではスマートフォン1つ、アプリ1つでほぼ完結。逆に現金を使うシーンは皆無と言って良いでしょう。この便利な生活に一度慣れてしまうと、様々なアプリを使い分けなければいけない日本の環境は少し不便に感じてしまいます。日本でもAlipayやWe Chat Payのようなスーパーアプリの誕生を期待したいところです。ぜひ皆さんも中国のキャッシュレス生活を体験してみてください。